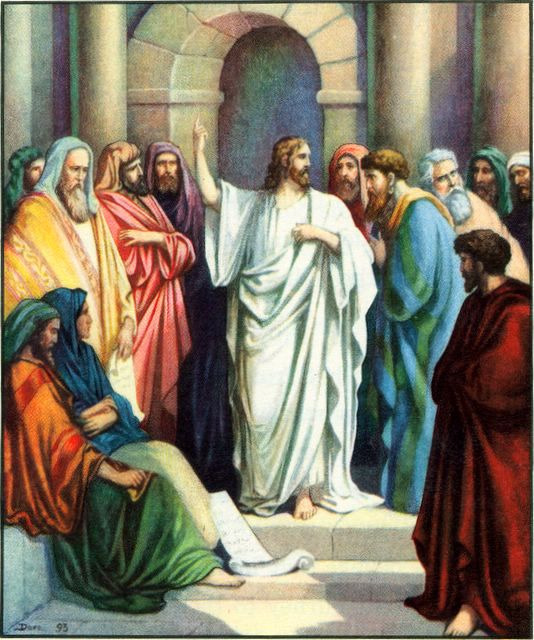

“어떤 밭 임자가 포도밭을 일구어

소작인들에게 주고 멀리 떠났다.

포도 철이 가까워지자

자기 몫의 소출을 받아오게 종을 보냈다.”

우리는 진정 주님 포도밭의 소작인인가?

아니면 소작인인 것이 못마땅하여

주인의 땅을 가로채려는 도적인가?

저는 매주 금요일 프란치스코 영성학교에서 강의를 합니다.

그제는 글라라의 가난에 대한 강의를 하였습니다.

그런데 프란치스코도 그렇지만 글라라도

가난을 얘기할 때 겸손을 같이 얘기합니다.

그런다면 두 분은 왜 가난과 겸손을 짝으로 얘기할까요?

가난과 겸손은 자매이기 때문인데

가난한 자신을 제대로 아는 것이 겸손이고,

겸손치 않으면 가난을 제대로 살 수 없기 때문일 것입니다.

우리의 무의식적인 언어사용이 있습니다.

포기해야 한다, 가난해져야 한다는 말입니다.

포기할 내 것이 있다는 뜻이고

나는 가난해져야 할 부자라는 뜻입니다.

그런데 프란치스코와 글라라에겐

모든 좋은 것이 하느님 것이기에

포기해야 할 내 것은 없고,

가난해져야 할 만큼 나는 부자도 아닙니다.

그러므로 우리가 가난을 잘 살기 위해서는

본래 내 것이라고는 아무 것도 없는

가난한 나임을 잘 알면 됩니다.

가난한 자기 주제를 잘 아는 것,

이것이 겸손이고,

내 것을 포기하는 것이 아니라

본래 하느님의 것을 되 돌려드리는 것,

이것이 가난입니다.

본래 하느님의 것으로 되 돌려드려야 할 것은 사물만이 아닙니다.

우리 서로를 하느님께 되 돌려드려야 합니다.

내 자녀를 하느님의 자녀로 되 돌려드려야 하고,

내 남편을 하느님의 아들로 되 돌려드려야 하며,

내 어머니를 이제 하느님의 딸로 되 돌려드려야 하고,

내 회사의 고용인들도 하느님의 자녀로 되 돌려드려야 합니다.

그리고 특히 저희 같은 사제들은 하느님 백성의 공동체를

오늘 포도밭 소작인처럼

자기 것으로 소유하려 들어서는 아니 됩니다.

성서에서 포도밭은 이스라엘 백성의 공동체이지요.

그러니 포도밭의 소작인은

하느님 백성 공동체를 섬기는 자입니다.

그런데 하느님 백성을 섬긴다는 것은 다른 것이 아닙니다.

하느님 백성을 하느님을 두려워하고 하느님을 섬기듯이

그렇게 두려워하고 섬기는 것입니다.

하느님의 백성을 사물화하여 집단적 소유물 정도로 생각하고

함부로 대하는 것이 아니라

하느님의 백성을 인격체로 대하는 것이고,

더 나아가서 하나하나를 하느님으로 대하는 것입니다.

하느님 백성을 이렇게 섬겨야 한다는

하느님 포도밭 소작인의 직책.

이 직책을 수행한다는 것이 새삼 두렵고 떨립니다.

- 김찬선(레오나르도)신부 -

신고

신고