매일미사

우리들의 묵상/체험

| 제목 | 20 07 20 (월) 평화방송 미사 오른쪽 눈꺼풀에 머물러 만져주며 청신경과 시각신경을 동시에 다스려준다고 상상만 하여 검색한 자료를 첨부합니다. | |||

|---|---|---|---|---|

작성자한영구

|

작성일2020-08-10 | 조회수1,687 | 추천수0 |

반대(0)

신고

신고

|

|

성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. 흠숭 하올 삼위일체이신 우리 주님. 오늘 7월 20일 월요일 연중 제16주간 평화방송 오전 11시 30분을 선택하여 미사에 참례하였습니다. 미사 전에 아랫배에 힘을 주어 목구멍으로 가스를 토해내자 가스가 나옵니다. 그리고 입을 벌려 하품을 하려고 하였습니다. 그러자 하품은 하지 않고 입안에서 침이 솟아올라 그 침을 삼키었습니다. 세 번을 반복하였습니다. 그리고 미사가 시작되자 저의 두 눈 사이 콧날 경사 끝 양쪽에 머물러 저의 생명을 점검하십니다. ‘예물 기도’에 이은 ‘감사기도’를 하자 저의 두정엽 정수리 가운데에서 약간 오른쪽으로 옮긴 전두엽 우뇌 상단에 머물러주시어 아래로 깊숙이 빛의 생명을 주십니다. 저의 오른쪽 코의 인두 윗부분과 아랫부분 세로 위치에 머물러 빛의 생명으로 침의 물질대사와 눈물의 물질대사를 다스려주시는 느낌입니다. 그리고 저의 전두엽 우뇌 상단 오른쪽 중앙으로 옮기어 머물러주시면서 빛의 생명을 주십니다. 코의 오른쪽 인두의 위와 아래 세로로 깊숙이 연결하여 침의 물질대사와 눈물의 물질대사를 다스려주십니다. 그리고 저의 코의 오른쪽 인두 아랫부분에서 저의 오른쪽 눈썹 왼쪽 부분 거의 끝으로 연결하여 저의 눈꺼풀을 어루만져주십니다. 전에도 여러 번 오른쪽 눈꺼풀에 머물러 어루만져주신 적이 있습니다. 그러나 그것이 어디에 빛의 생명을 주시어 다스려주시는 것인지는 깊이 생각을 하여보지 않아 기억이 나지 않습니다.

미사가 더 진행되자 저의 오른쪽 눈썹 오른쪽 끝과 저의 코의 인두 밑 부분과 연결하여 눈꺼풀 전체를 어루만져주십니다. 그리고 오늘 미사 통상문 기도 사랑의 교회를 이루게 하여주시기를 청하는 기도에서부터 저의 아랫배에서 가스를 토해내게 하여주시고 입안에 침이 솟아올라 그 침을 삼키게 다스려주십니다. 항문에서 방귀가 나옵니다. 오른쪽 눈꺼풀을 덮어 어루만져주시는 것은, 청력과 시력은 밀접한 관련이 있으므로 청력을 회복시켜주시기 위하여서는, 시력과 관련 있는 시상을 다스려주시는 것이라고만 추측을 하였습니다. 미사 후에는 더 눈꺼풀을 어루만져주지 않고 다만 귀 안에서 내이의 조직의 기관이 활발하게 움직이어 압력을 받아, 난원창으로 나오는 소리가 고막의 안쪽을 울리어 들리게 하여주시는 것으로 끝을 맺었습니다.

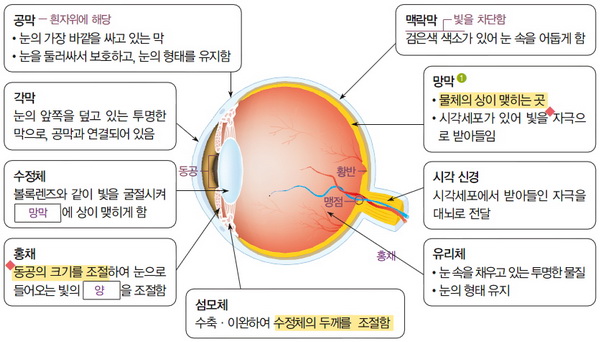

미사 후에 제가 인터넷에서 시상에 관한 자료를 전에 검색하여 놓은 자료에 추가하여 새로운 검색자료를 저장하여 놓았습니다. 다음에 시간의 여유를 갖고 읽고 연구를 하여보려고 합니다. 오늘 이처럼 오른쪽 눈꺼풀을 덮어 만져주시는 새로운 가르침을 주시어 감사합니다. 앞으로도 청각 신경과 시각 신경에 대하여 더 많이 연구하여보려고 합니다. 오늘도 이처럼 새롭게 제가 시각신경(視覺神經)에 관하여 지식을 얻도록 다스려주시어 감사합니다. 아멘. 영광이 성부와 성자와 성령께 처음과 같이 이제 와 항상 영원히 아멘. 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘.

청각계

http://www.laxtha.com/bhbae/auditory_system/auditory.html 인간의 귀는 수소원자 직경의 1/10 이하 정도만 고막이 진동해도 청각경험을 얻을 수 있을 정도로 예민하다. 인간의 귀가 조금만 더 예민하였다면, 공기분자의 브라운 운동이 항상 시끄러운 소리를 내어 다른 소리를 차폐할 것이다. 사실 청각능력이 아주 뛰어난 사람이라면 완전방음이 되고 반향도 없는 이상적인 청취조건에서는 Brown운동을 탐지할 수 있다.

인간의 시신경이 100만 개 정도인 것과는 대조적으로 청신경은 단지 28,000개 정도이다. 그럼에도 불구하고 소리의 주파수와 강도를 근거로 우리가 식별할 수 있는 단일음의 총 수는 약 340,000개 정도로서, 이는 빛의 파장과 강도로서 우리가 식별할 수 있는 시각자극의 총수와 거의 같다. 그래서 이같은 청각계의 효율성이 어떤 기제에 의해 가능한가에 대한 문제가 오랫동안 제기되어 왔다. 청각에서는 두 가지의 중요한 용어, 즉 음고와 주파수가 흔히 혼동되어 잘못 사용된다. 주파수 는 단위 시간당 공기 또는 다른 매개물에서의 물리적인 전동수를 말하며 일반적으로 헤르츠(Hz)로 표시된다. 반면에 음고(pitch)는 소리의 주파수와 관련된 "주관적"인 감각이다. 피아노의 중간 C음은 261.6Hz이며, 한 옥타브 위의 C음은 523.2Hz로서 주파수가 두 배로 높은 소리이다. 그러나 음고에 있어서는 후자의 C음이 전자의 두 배에 훨씬 못미친다. 소리의 강도에 있어서도 물리적 척도와 주관적 척도 간에 비슷한 구분이 있다. 소리의 주관적 측정치인 음강과 소리의 물리적 에너지의 양 간에는 대략 대수함수적 관계가 있다. 소리의 에너 지 수준에 대한 대수함수를 근거로 만들어진 데시벨 척도는 소리강도의 주관적 측정치와 물리적 측정치를 관련시켜 준다. 바람에 흔들리는 나뭇잎 소리에서부터 천둥소리에 이르기까지를 모두 들을 수 있도록, 우리의 청각계는 그렇게 넓은 범위의 소리에너지를 대수함수적으로 압축시켜 청 취할 수 있게 해준다.

외이도, 즉 귓구멍은 고막에서 끝난다. 고막은 중이에 있는 세 개의 조그만 뼈를 통해, 달팽이 처럼 꼬여 있는 와우각의 한쪽 끝을 막고 있는 난원창으로 연결된다. 와우각은 실제로 액체로 채워져 있는 관이며 이것을 와우관(cochlea duct)이라고 하는데, 여기에 감각기관 본체가 있다. 음파의 진동은 와우관 속에 있는 액체의 진동을 일으키고, 이것이 차례로 기저막의 진동을 일으킨다. 다소 팽팽한 이 기저막이 굽게 되면 청각 수용기인 유모세포가 활성화된다. 이 청각 수용기는 청신경 섬유에 연접되어 있으며, 청신경은 중추신경계로 들어가서 연수에 있는 와우핵과 연결된다.

Cochlea에 있는 Hair Cell의 전자현미경 사진.

인간이 들을 수 있는 최대 주파수는 약 15,000-20,000Hz 정도까지이다. 그 중에서도 우리 귀는 1,000-4,000Hz사이의 음에 대해 가장 예민하다. 이 범위를 벗어나서 주파수가 증가하거나 감소하게 되면, 우리가 그 소리를 듣기 위해서는 점차로 많은 양의 소리 에너지가 요구된다. 몇 가지 증거로 보아 외이와 중이의 물리적 특성, 예를 들어 그 탄력성과 관성 등에 의해 주파수-역치 곡선의 형태가 결정된다.

Hair Cell의 변위에 따른 신호발생(Action Potential)

Hair Cell은 기저막의 진동에 의해 변위가 생기며, 최종적으로 발생하는

Action potential은 결국 음파의 모든 정보를 그대로 발생시키게 된다. 즉, 위상, 진폭, 주파수…

포유동물 중에서 코끼리는 가장 낮은 주파수의 소리를 들을 수 있고, 쥐같은 작은 동물들은 훨 씬 높은 주파수에 예민하다. 이렇게 코끼리와 쥐를 비교해 볼 때 인간은 중간 정도의 주파수를 듣 는다. 고양이의 가청 최대 주파수는 약 30,000-70,000Hz이다. 박쥐나 돌고래는 100,000Hz정도의 극히 높은 주파수까지도 들을 수 있다. 청자극에 대한 반응으로 와우각에서 일어나는 기저막의 운동은 Georg von Bekesy에 의해 정밀하게 분석되었는 바, 그는 이러한 업적으로 1962년 노벨상을 수상했다. 그의 연구를 요약하면, 특정한 주파수의 음은 와우각에서 특정한 정지 액체파(standing-fluid wave)를 일으키고 그 파는 기저막의 특정한 영역을 최대로 변위 시키게 되는데, 그 영역의 위치가 소리의 주파수와 관계가 있다는 것이다. 즉, 주파수에 따라 변위되는 기저막의 위치가 각기 다르다는 것이다. 뇌에서의 청각로는 시각로나 체감각로보다 휠씬 더 복잡하다. 청각정보는 몇 개의 핵을 거치면서 중계되고 처리된 다음 시상의 청각핵(내측슬상체)에 도달하고, 거기서 다시 대뇌의 청각피질로 전달된다. 와우핵에서 청각신경은 연수의 좌우 양측을 따라 상행한다. 즉, 청각로는 양측성이다.

청각신호의 뇌 전달 경로.

청각계의 가장 중요한 기능은 무엇인가? 동물이나 인간에게서 소리의 어떤 측면이 가장 중요 한 것인가? 이런 문제에 대해 처음에 연구자들은 청각계가 소리의 주파수, 즉 음고를 어떻게 부 호화하는가에 대해 초점을 맞추었다. 물론 동물들은 음고를 근거로 여러 가지 소리를 구별할 수 있으며, 그것은 유용한 능력이다. 그러나 포식성 동물에게는 소리가 들리는 지점을 탐지하는 능력이 너욱 중요할 수가 있다. 청각계의 많은 신경세포들은 양쪽 귀에 들어오는 소리의 차이에 매우 민감하다. 만일 소리가 어느 한쪽에서 나게 되면 그 소리가 두 귀에 도달하는 데는 약간의 시각적 차이가 있으며, 또한 소리가 나는 쪽의 귀에 더 크게 들릴 것이다. 상 올리브핵의 뉴런은 두 개의 큰 수상돌기를 가지고 있른데, 오른쪽 수상돌기는 오른쪽 귀와 오른쪽 와우핵에서 오는 입력을 받으며 왼쪽 수상돌기는 왼쪽 귀와 왼쪽 와우핵에서 오는 입력을 받는다. 이들 뉴런은 양쪽 귀에서 비롯하는 몇 msec 정도의 시간차도 탐지할 수 있다. 야행성 포식동물은 거의 완전히 소리단서만으로 사냥을 해야 하기 때문에 그 청각계는 놀랄만큼 잘 발달되어 있다. 예를 들어, 올빼미는 안면과 귀 주변에 특수한 형태의 깃털이 발달되어 있 는데, 이것이 소리를 탐지하는데 도움을주어 다른 동물들 보다 소리나는 곳을 더 잘 알 수 있다. 올빼미의 중뇌 청각핵(포유동물의 하소구와 상동구조)은 매우 크다. 이 핵의 뉴런은 두 귀에서 입력되는 정보를 정교하게 처리함으로써 이 동물의 전면 공간에 관한 상세하고 정확한 지도를 제 공해 준다. 올빼미는 정말로 귀를 가지고 세계를 보는 동물이라고 말할 수 있다. 그러면 청각계는 음고를 어떻게 부호화하는가? 이것에 대해서는 19세기에 두 이론이 제기되었 는데, 장소이론(Helmholtz)과 주파수이론(Rutherford)이 그것이다. 장소이론은 와우각의 유모세포가 활성화되는 위치에 따라 음고가 부호화된다는 것이고, 주파수 이론은 청각계의 뉴런의 발화율에 의해 음고가 부호화된다는 것이다. von Bekesey 등의 연구 이래로 이제는 와우각에서의 활성화 장소가 주요 기제라는 것이 분명해졌다. 즉, 소리의 주파수에 따라 와우각의 기저막의 최대활동 부위가 달라진다는 것이다. 주파수 이론은, 인간의 가청 주파수가 20,000 Hz까지인데도 뉴런의 소리에 대한 반응은 1,000 Hz 이상 발화 할 수 없다는 사실 때문에 비판 받았다. 그러나 1,000Hz이하의 저음의 청각에는 뉴런의 발화율이 관여하는 것으로 생각된다. 시각피질이나 체감각피질에 비해 청각피질의 기능적 조직에 대해서는 별로 알려진 것이 없다. 수용기 표면의 지도, 이 경우에는 기저막과 그에 상응하는 유모세포 부위의 지도가 청각피질에 그려져 있어 주파수 표상이 되어 있다. 최근의 연구결과는, 영장류의 청각피질에는 음 주파수에 대해 선택적으로 반응하는 세포들의 기능적 기둥, 즉 음고탐지기둥이 있다는 것을 시사해 주고 있다. 또 체감각피질영역이나 시각피질영역의 경우처럼 청각피질영역도 역시 여러 개가 있는 것 으로 보인다. 비록 청각피질영역에 관해서는 아직 규명된 것이 별로 없지만 이 영역 역시 이차 시각 영역만큼 복잡한 것으로 생각되며, 이것은 특히 소리로부터 말과 언어를 추출해 내는 인간의 경우에 특히 그렇다고 할 것이다.

청신경 위키백과, 우리 모두의 백과사전. 청신경(聽神經)은 12개의 뇌신경 중 8번째 신경으로, 내이로부터 두뇌까지 소리와 평형 정보를 전달한다. 전정달팽이신경(vestibulocochlear nerve, 前庭-神經)이라고도 한다.

구조 및 기능 청신경은 내이의 감각세포(유모세포)로부터 두뇌까지 정보를 전달한다. 청신경은 청각에 대한 정보를 전달하는 와우(달팽이)신경과 평형에 대한 정보를 전달하는 전정 신경으로 구성되어 있다. 청신경은 연수에서 나와 측두골에 있는 내이도를 통과하여 두개골 내부를 빠져나온다.

청신경의 주행 경로 달팽이신경(VIIIc)은 달팽이축 (modiolus) 에 위치한 나선신경절(spiral ganglion)에서 기원한 양극신경원(bipolar neuron)의 중추돌기(central process)가 이루는 신경이다.

나선신경절 신경원의 말초돌기는 달팽이관(cochlear duct)의 아래쪽에 위치한 코르티기관(organ of Corti)의 유모세포(hair cell)에 분포하므로 청각을 담당한다.

나선신경절 신경원의 중추돌기가 이루는 달팽이신경(VIIIc)은 전정신경, 안면신경과 함께 내이도를 지나 소뇌교뇌각에서 전정신경의 외측 등쪽, 약간 아래쪽에서 뇌간으로 들어간다.

뇌간으로 들어간 일차청각섬유(primary auditory fiber)는 배쪽달팽이핵과 등쪽달팽이핵(ventral and dorsal cochlear nucleus)에서 종지한다.

달팽이신경에는 상올리브핵(superior olivary nucleus)에서 기원되는 원심섬유(올리브달팽이섬유다발 olivocochlear bundle)도 섞여 있다.

시각신경 Optic nerve 출처 서울아산병원

부위 : 눈 질환 : 눈질환, 뇌신경정신질환

정의 시각은 사람의 감각 중에서 가장 발달한 감각이며, 눈에서 뇌로 연결되어 눈에 보이는 것을 인지하게 합니다. 100만개의 신경세포다발로 물체에서 나온 빛이 망막에 맺혀 상을 형성하면 시신경을 통해 받아들입니다. 이를 이루는 시각신경은 12쌍의 뇌신경 중 두번째 신경으로, 2번 뇌신경이라고도 합니다. 망막에서 뇌로 시각신경을 전달하는 역할을 합니다.

위치 망막신경절 세포에서 안구의 뒷부분을 지나 뇌로 이어져 있습니다.

구조 안구의 망막에서 시작되어 나온 신경섬유인 시각신경은 시각피질과 연결되며, 간뇌의 일부분입니다. 두 개의 시신경 섬유가 부분적으로 교차되고, 시신경은 시삭이 되어 시각중추로 이어집니다. 시신경은 시신경 신경절 세포와 신경으로 이루어지며, 백만개가 넘는 신경섬유로 구성됩니다. 맹점은 특성화된 광수용체 혹은 광과민세포의 부재로 발생하는 부분입니다. 시신경은 검안경을 통해 육안으로 관찰이 가능합니다.

기능 시각신경은 감각신경으로, 시각의 흥분을 전달합니다. 망막을 통해 들어온 시각 정보를 전기적 자극을 통해 대뇌의 후두엽으로 전달합니다. 시신경은 밝기의 인식, 빨간색과 녹색의 인식, 대비 및 시야에 대한 감각 정보를 뇌로 전달합니다.

헬스팁 눈의 구조가 정상이어도 시신경이나 뇌의 발달이 미숙한 경우 정상인에 비해 현저히 낮은 시력을 갖게 됩니다.

시신경은 한 번 손상되면 손상 부위가 정상 수준으로 회복되지 않기 때문에 시신경의 손상을 사전에 예방하고 진행을 막는 것이 중요합니다.

† 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. |

||||