위의 인용문은 高麗史(고려사) 열전 권43에 기록된 三別抄(삼별초)의 지도자 裵仲孫(배중손)의 말이다. 이 짧은 煽動(선동) 연설이야말로 유라시아 대륙에 걸친 팍스 몽골리카(몽골에 의한 세계 지배체제)에 이어 海洋帝國(해양제국)까지 건설하려 했던 몽골의 야심을 꺾는 데 결정적 역할을 했다는 점에서 세계사적 의미를 지니고 있다.

우선, 裵仲孫의 선동연설은 三別抄 항쟁의 도화선이 되었다. 이후 삼별초는 전라남도 珍島(진도)에 新정부를 세우고 3년 동안 海上(해상)게릴라 활동을 전개하면서 몽골 주둔군을 기습하고 戰船(전선)을 불태우는 등 日本 원정을 방해했다.

역사에서 「만약 …」은 禁句(금구)이긴 하지만, 만약 삼별초의 항쟁이 없었더라면 몽골군의 제1차 일본 원정은 적어도 3년 전에 결행되었을 것이다. 그래서 제1차 일본 원정이 1271년 어느 날에 결행되었다면 그때도 과연 1274년 10월처럼 태풍 때문에 麗蒙(여몽)연합군의 함대가 대거 침몰하여 전투력을 상실했을 것인가? 그랬을 수도 있었겠지만, 태풍이 부는 계절은 거의 일정하고, 시도 때도 없이 태풍이 부는 건 아닌 만큼 그럴 확률은 낮을 것 같다.

어떻든 그때 일본을 멸망의 위기에서 구한 태풍을 일본사람들은 「가미가제(神風)」라고 불렀다. 가미가제는 「日本 不敗」(일본 불패)라는 「신화」를 낳더니만, 드디어 軍國主義 일본에 의해 악용되어 태평양전쟁 말기엔 「가미가제 특공대」까지 등장하기도 했다.

삼별초의 게릴라戰에 의한 원정 지연―. 역사는 참으로 아이러니한 것이다. 태풍을 만나 함대가 결딴나지 않았더라면 麗蒙연합군은 일본 상륙에 성공했을 터이다. 그러했다면 하카다(博多)는 물론 규슈(九州)의 전역이 몽골에 점령되었을 것이다. 이로 인해 사무라이 정권인 가마쿠라(鎌倉)막부가 무너지고, 경우에 따라선 日本 전토가 몽골의 식민지가 되었을지 모른다.

1281년에 감행된 麗蒙연합군의 제2차 日本 원정도 윤 7월의 태풍 때문에 역시 실패했다. 태풍이 불지 않았거나 설사 불었더라도 그 규모가 적었더라면 그 결과는 어찌되었을까?

삼별초에 복무했거나 협조적이었던 남해안 일대의 造船(조선)과 항해기술자·노동자들은 몽골군에게 끌려가 남해안 일대에서 兵船 건조에 동원되었고, 日本 원정 때는 梢工(초공: 뱃사공)·水手로 종군했다. 몽골군에게 非협조적이었던 그들은 태업을 했다. 만약 그들이 태업을 하지 않았더라면 몽골함대의 출항날짜가 앞당겨졌을 터이고, 그러했다면 연합군은 순풍을 타고 상륙, 일본 전토를 유린했을지 모른다.

두 차례의 일본 원정에서 모두 실패한 몽골군은 그 후의 참파(지금의 베트남 남부를 지배하던 왕국) 원정, 자바(지금 인도네시아의 수도 자카르타가 소재한 섬) 원정 등 海路를 통한 침략전쟁에서 모두 실패했다. 만약 몽골이 일본 원정에 성공했다면 그 후 世界史는 어떻게 되었을까? 그들은 海洋 포비아(공포증)를 극복하고 세계의 바다를 지배할 수 있었을 것이다. 世祖 쿠빌라이의 소원은 육지와 바다를 아우르는 世界帝國 건설이었다. 그러했다면 세계사는 전혀 다르게 쓰였을 터이다.

당시 세계 판도의 60%를 석권하고 있었던 몽골도 바다의 지배자가 되는 데는 무참하게 실패하고 말았다. 그러한 쿠빌라이의 실패는 裵仲孫의 선동 연설과 삼별초의 거센 저항에서 비롯되었다고 할 수 있는 것이다.

삼별초란 崔씨 무인정권 때 생긴 특수조직의 군대 명칭이다. 이 특수부대는 이후 權臣들의 손발이 되어 정권투쟁의 무력으로 이용되기도 했지만, 외적에 대항하는 방어군으로서도 활약했다. 삼별초가 무엇이며, 그 지도자 裵仲孫이 누구인지에 대해서는 뒤에서 다시 상술할 것이다.

삼별초의 활약에 대한 설명에 앞서 高麗정부가 江華島(강화도)로 遷都(천도)하여 39년간 몽골군에게 저항했던 역사적 사실을 먼저 짚어 보아야 할 것 같다. 그러려면 강화도라는 존재가 두드러진다. 유라시아 대륙의 60%를 석권했던 몽골군도 군사적으로는 끝내 강화도를 침범하지 못했다.

강화도는 한강과 임진강의 하구 건너편에 위치해 있다. 우리나라에서 다섯 번째 큰 섬으로 新羅(신라)시대에는 海口(해구)로 불렸는데, 고려 초기에 강화도란 이름을 얻었다. 지금은 길이 800m의 강화대교로 육지(경기도 김포시)와 이어져 있다.

필자는 학창시절이던 1966년 봄 처음으로 강화도를 답사한 바 있다. 그때는 김포군 통진나루와 對岸(대안)의 강화도 나루 사이에는 軍用 LST(상륙함)를 개조한 연락선이 운항했다. 당시 필자가 탄 버스는 통째로 LST에 실려 해협을 건넜다. 해협의 너비는 1km도 되지 않았지만, 물살은 거셌다. 평균 시속 10노트의 조류가 시시각각으로 돌변하여 작은 목선 같은 것은 건너가기가 어려웠다. 현재는 그 후의 간척사업으로 兩岸(양안) 사이의 폭이 더욱 좁아져 600m 에 불과한 곳도 있다.

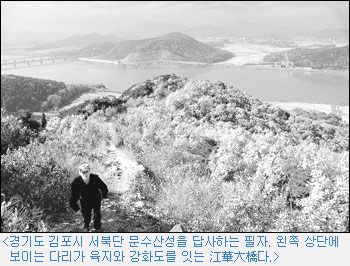

10월30일 오전, 李五峰 사진부장과 함께 김포시의 서북단에 있는 文殊山城(문수산성)에 올랐다. 이곳에 오르기만 하면 강화도가 一目瞭然(일목요연)하다. 開京(개경: 지금의 개성)으로부터 강화도로 遷都한 고려왕조를 공략하려 했던 몽골군은 여기서 막혀 버렸다.

해안에 바짝 다가선 문수산성의 北門(북문)에서 산 위로 뻗어 있는 성벽을 타고 200m만 올라도 對岸의 강화도가 그림처럼 빤히 내려다보인다. 심지어 강화읍내의 자동차·행인들까지 눈에 들어온다.

육지와 강화도 사이의 해협은 이곳 주민들의 표현을 빌면 『장대뛰기만 해도 뛰어넘을 수 있겠다』는 기분이 들 만큼 좁다. 大軍을 거느리고 침입한 蒙將(몽장)들도 이렇게 관측이 양호한 곳을 결코 놓치지는 않았을 것이다. 그렇다면 이곳에 올라 강화도를 굽어본 蒙將들의 심사는 쉽게 짐작할 수 있겠다. 쥐가 숨어든 구멍 앞에서 하릴없이 「야옹」거리는 고양이의 꼴이 되지 않았겠는가.

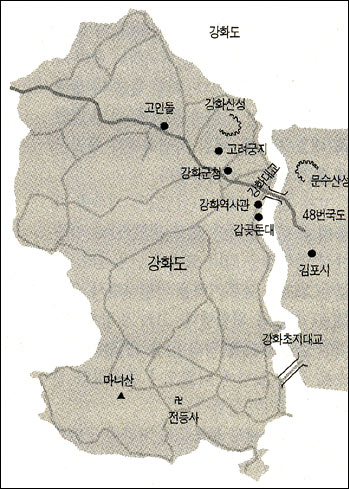

강화도 답사는 강화역사관에서 출발하는 것이 좋다. 강화대교를 건너자마자 오른쪽으로 빠져나와 48번 국도 아래 굴다리를 지나 왼쪽으로 가면 바로 강화역사관이다. 여기엔 抗蒙 관련 유적 등 우리 역사상의 국방과 관련된 사료와 유물이 전시되어 있다. 4개의 전시실을 다 돌고 나오면 일단 강화도 역사에 관한 브리핑을 받은 셈이 된다.

강화역사관 바로 앞 해안에 있는 갑곶돈대(강화읍 갑곶리)로 갔다. 돈대는 소대 규모의 수비병이 지키는 요새다. 강화도 해안에는 이런 돈대가 50여 개에 달했다고 한다. 고려·조선 시대 1000여 년간 강화도는 수도권으로 진입하는 漕運船(조운선)의 길목이었다. 여기가 막히면 수도권은 경제공황에 빠질 수밖에 없었다.

그중에서도 육지와 제일 가까운 갑곶돈대는 抗蒙전쟁 기간 중 강화해협을 지키던 중요한 요새였다. 지금의 갑곶돈대는 조선왕조 때의 모습이다. 숙종 5년(1679)에 축조되었다가 병인양요(1866) 때 프랑스 함대의 포격으로 파괴된 것을 복원한 것이다. 조선시대의 대포 1문도 전시되어 있다. 갑곶돈대 바로 뒤로 펼쳐진 해안도로변에는 抗蒙전쟁 당시에 쌓은 강화 외성(土城)의 흔적을 볼 수 있다. 당시 강화도는 외성·내성·궁성으로 3중의 방어벽을 친 金城湯池(금성탕지)였다.

강화읍 중심부인 관청리엔 高麗宮址(고려궁지)가 남아 있다. 강화군청 앞길을 조금 지나 우회전해서 약간 비탈진 길을 500m쯤 오르면 된다. 이곳은 강화 遷都 이후 몽골에 줄기차게 항전했던 고려왕조의 궁궐이 39년간 들어서 있던 자리다. 「昇平門(승평문)」이라는 대문을 지나면 궁터가 나온다. 원래는 넓은 터를 차지하고 있었으나 개경으로 환도하면서 몽골의 강요로 궁궐과 궁성의 대부분을 파괴하여 지금은 그 흔적이 거의 남아 있지 않다.

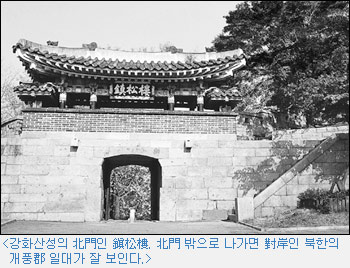

고려의 王京이었던 개성 일대를 관찰하려면 강화산성 북문에 오르면 좋다. 북문엔 「鎭松樓(진송루)」라는 현판이 걸려 있다. 북문 밖으로 나가 五泣(오읍)약수터 쪽으로 50m쯤 걷다 보면 북한 지역인 개풍군의 산과 들이 바로 눈앞에 전개된다. 7년 전 답사 때는 개성의 鎭山인 송악산까지 또렷하게 보였지만, 이번 답사에서는 날씨가 쾌청하지 않아 흐릿한 모습이었다.

강화산성은 몽골의 제2차 침입에 대항하기 위하여 遷都(천도) 2년 후인 1234년부터 본격적으로 쌓기 시작한 土城(토성)이다. 강화산성 역시 1270년 개경 환도 직후 몽골의 강요로 헐려 버렸다. 조선왕조 전기에 규모를 축소하여 다시 축성했으나 병자호란 때(1636) 淸軍(청군)에게 함락되면서 대부분 파괴되었다. 1677년 강화유수 허질이 고려시대의 內城(내성) 규모로 전면을 돌로, 후면을 흙으로 개축하여 길이가 7122m에 이르게 되었다.

고려 제20代 임금 神宗(신종) 때, 오랜 세월 동안 遼(요)와 金(금)나라에 예속되어 살아왔던 몽골족 중에 테무진(鐵木眞)이란 영걸이 초원의 불길처럼 일어나 근방에 있던 여러 부족들을 복속시켰다. 고려 熙宗 2년(1206)에 이르러 그는 大칸의 지위에 올라 사방을 침략했으니 그가 바로 칭기즈칸(成吉思汗)이다.

고려는 칭기즈칸 시대에 이미 몽골과 외교적 교섭을 하고 있었다. 당시 東아시아의 정세는 파란의 연속이었다. 몽골이 여진족의 정복왕조 金을 침략하여 黃河(황하) 이북의 中原땅을 차지하니 金의 세력은 급격히 기울었다. 이런 틈을 타 金에 복속되어 있던 거란족(契丹族)이 大遼收國(대요수국)을 세워 자립하려다 몽골군에 쫓겨 동쪽으로 이동했다.

고려 高宗(고종) 4년(1217) 거란족 가운데 독립지향적인 세력(黑契丹)이 만주에서 압록강을 건너 고려에 난입했다. 그들은 고려의 북부지역을 약탈하면서 수도 開京(개경)을 위협했다. 고려 조정에서는 참지정사 鄭叔瞻(정숙첨)을 行營中軍 원수로 삼아 토벌에 나섰으나 결정적인 전과를 올리지는 못했다.

이런 상황에서 몽골군이 거란족 군단을 추격해 왔다. 마침 큰눈이 내려 수송로가 막히자 몽골군은 西北面 원수 趙沖(조충)에게 군량 지원을 요청했다. 趙沖은 정병 1000명과 쌀 1000석을 몽골군에 보내고, 이듬해 1월 직접 군사를 이끌고 가서 몽골군과 연합작전으로 거란군단이 농성하던 江東城(강동성)을 탈환했다.

이때까지만 해도 양국 관계는 겉으론 좋았다. 물론 고려로서는 사납기 만한 몽골과의 교섭이 달가울 리 없었지만, 군사역량상의 차이로 和好가 불가피했다. 문제는 그 후 그들이 요구하는 공물의 규모가 해가 갈수록 증가하는 데 있었다.

종래 고려는 遼와 金에 대해 朝貢(조공)을 했지만, 상대국으로부터 그에 상응하는 물품을 받았던 만큼 경제적 손실은 없었다. 이른바 朝貢貿易(조공무역)인데, 이것은 상호 간의 필요에 의해 진행된 당시 국제무역의 한 형태였다.

그러나 「초원의 깡패국가」 몽골은 주는 것 없이 일방적인 수탈만을 강행했다. 몽골 사신들의 횡포도 극심했다. 공물이 마음에 들지 않으면 고려국왕의 면전에서 그것을 냅다 집어던지기도 했다. 바로 그 장본인인 제구유(著古與)라는 이름의 蒙使(몽사)가 1225년 귀국 중 압록강변에서 살해되었다.

범인은 밝혀지지 않았지만, 몽골 측은 그 책임을 고려정부에 물었다. 몽골은 이 사건을 구실로 삼아 고려에 대해 무력침범을 감행했다. 몽골의 제2代 大칸인 太宗 오고데이(칭기즈칸의 3子)의 즉위 3년째 (1231)의 일이었다.

이후로부터 1259년까지 29년간 6차례에 걸친 몽골군의 침략에 의해 도서지역을 제외한 고려 全土는 철저히 유린되었다. 당시 고려국왕은 高宗이었다.

高宗 18년(1231)에 시작된 제1차 고려 침략에서 몽골군의 지휘관은 사르타이(撒禮塔)였다. 사르타이는 몽골군을 이끌고 압록강을 건너 수도 開京을 포위하고, 다시 남하하여 廣州·忠州·淸州를 공격했다. 고려는 몽골에 막대한 공물을 바친 다음에야 강화를 맺을 수 있었다. 몽골 측은 고려 서북부에 다루가치 72명을 상주시켜 놓고 1232년 1월에 철군했다. 다루가치는 몽골의 점령지에 설치되었던 民政(민정)의 감독관이다.

이어 都旦(도단)이라는 자가 다루가치의 최고책임자로서 개경에 부임하여 고려정부에 대해 수달피 1000領과 王公貴人의 童男·童女 각 500명 및 각종 工匠(공장)의 차출을 요구했다. 고려정부는 이에 불응하면서 太宗 오고데이에게 진정서를 휴대한 使者를 보냈는데, 이 使者는 고려 국경을 누르고 있던 사르타이에 의해 구금되었다. 진정서 件에 화가 난 都旦은 고려의 관련 관리를 매로 때려 죽이기도 했다.

이때 고려왕조의 실권을 장악하고 있던 인물은 崔氏 무인정권의 2代 집권자인 崔瑀(최우)였다. 崔瑀는 몽골과 단교하고 강화도로의 遷都를 강행하면서 다루가치들은 모두 베어 버렸다. 遷都와 더불어 崔瑀는 지방 주민들에 대해 山城·海島로 대피하도록 명했다.

고려가 항전의 태도를 선명하게 드러내자 太宗 오고데이는 사르타이가 이끄는 몽골군을 고려 북부에 침입시키고, 使者를 강화도에 보내어 出陸(출륙: 수도를 강화도에서 개경으로 다시 옮김)을 요구했다. 몽골의 제2차 침략이었다. 그러나 崔씨 무인정권은 出陸을 거부했다.

사르타이는 남하하여 漢陽산성을 함락시키고 處仁(처인: 경기도 용인)에 육박했다. 당시 處仁은 賤民들이 거주하는 部曲이었다. 그런데 놀랍게도 이곳 백성들이 處仁城에 들어가 용감하게 농성하면서 몽골군의 남진을 막아섰다. 사르타이는 처인성을 공격하다가 승려 金允侯(김윤후)의 화살에 맞아 죽고 말았다. 지휘관을 잃은 몽골군은 철수했다. 이런 전공으로 그는 監門衛(감문위) 상장군으로 올랐다.

1234년, 전성기엔 中原의 절반을 차지하고 있던 정복국가 金이 몽골에 패망했다. 몽골군은 南宋 공략과 병행하여 고려에 침입했다. 몽골군은 강화도 공격은 포기한 채 이후 약 5년간 고려 全土를 유린하면서 약탈전을 전개했다. 강화도로 들어간 武人들은 몽골군과 직접 교전하지 않았다. 그 바람에 본토에 남아 있던 백성들만 魚肉(어육)이 되었다.

「야만인들」에게 절대 굴복하지 않겠다는 민족적 프라이드는 나무랄 데가 없는 것처럼 보인다. 그러나 백성을 「야만인들」이 유린하는 「지옥」에 남겨 놓고 「안전지대」 강화도에 들어간 고려 武人정권의 행태를 상찬할 수만은 없는 것이다.

보다못한 高宗은 太宗 오고데이에게 使者를 보내 撤兵(철병)을 간청했다. 오고데이는 出陸과 高宗 자신의 入朝를 요구했다. 이 요구는 고려정부의 실권을 장악하고 있던 崔沆(최항: 崔瑀의 아들)이 반대했다.

이런 맥락에서 高宗과 崔沆의 이해관계는 상반될 수밖에 없었다. 高宗은 몽골의 위력을 빌려 무인정권을 누르고 싶을 터이고, 崔沆은 몽골과 국교를 회복할 경우 武人정권의 立地가 없을 것이기 때문에 高宗의 화해노선에 동조할 수 없었던 것이다.

이에 高宗은 자기 대신 왕족 新安公 佺(전)을 몽골에 입조시키는 미봉책으로 위기를 타개하려 했다. 바로 이 무렵, 몽골에서는 太宗 오고데이가 急死(급사)하여 후계문제가 현안이 되고 있었다. 그런 정황에서 몽골 지도부는 高麗문제에 신경을 쓸 여유가 없었다. 몽골 측은 고려 측의 국내 사정 등에 대한 충분한 理解(이해) 없이 일방적으로 和議부터 성립시켰다. 몽골 측이 고려 측에 종래 제시한 和議 조건은 ①高宗이 강화도로부터 出陸할 것 ②왕족을 인질로 보낼 것 ③反蒙(반몽)행위를 한 자들을 모두 처벌할 것 등이었다.

그러나 이 같은 조건은 對몽골 강경노선을 견지해 온 고려의 무인정권이 받아들일 리 없었다. 이로써 定宗 구유그가 大칸을 계승한 이듬해인 1247년부터 몽골군의 제4차 침략이 시작되었다. 몽골군은 평안도와 항해도에 침입했지만 다음해 또다시 스스로 물러갔다. 이번에는 定宗 구유그가 술과 여자를 너무 밝힌 끝에 在位 2년도 못 돼 急死하여 칸位 계승문제가 재연했기 때문이다.

몽골의 후계 칸은 칭기즈칸의 末子 투루이의 長男 멩게로 결정되었다. 憲宗 멩게는 使者를 고려에 파견하여 高宗의 入朝와 무인정권의 出陸을 거듭 요구했다. 고려정부는 이를 거부했다.

몽골의 제5차 침략은 1253년 7월부터 약 6개월간에 걸쳐 감행되었다. 이때도 몽골군은 도서지역을 제외한 고려의 전토를 휩쓸었다. 高宗은 스스로 강화도 對岸의 昇天府로 나가 몽장을 만나 고려왕조의 出陸을 약속하면서 왕자 安慶公 滄(안경공 창)을 몽골에 보냈다. 이로써 몽골군은 1254년 1월 철수했다.

그러나 그로부터 6개월 후 몽골은 문책의 使者를 보내 『국왕이 出陸하여 몽골 使者를 맞았던 것은 可하나 실권을 잡은 崔沆 이하 대신들은 출륙하지 않았고, 또한 몽골에 항복한 고려인들이 처형된 것은 부당하다』고 질책했다. 이어 자라르타이(車羅大)가 이끄는 몽골군이 고려 전토를 유린했다. 이때 무려 20만 명의 백성들이 납치되어 北으로 끌려갔다. 이것이 몽골의 제6차 침략이었다.

이에 견디다 못한 高宗은 대사성 柳璥(유경)·장군 朴松庇(박송비) 등에게 密旨(밀지)를 내려 崔氏 무인정권을 타도할 것을 가만히 사주했다. 그때 무인정권의 실권자는 崔沆의 지위를 계승한 그의 아들 최의였다. 1258년, 드디어 쿠데타가 성공하여 최의 일당이 타도되었다. 高宗 45년(1256)의 일이었다. 崔沆-최의 父子는 그들의 先代인 최충헌-최우에 비해 정권을 움켜쥘 만한 능력 또는 奸智(간지)가 부족했다.

이로써 崔氏 정권의 시대는 4代 60년 만에 끝났지만, 아직 武人시대는 끝나지 않았다. 이번에는 최의를 誅殺(주살)한 무인 金仁俊(김인준)이 고려정부의 실권을 장악했다. 金仁俊은 柳璥 등 文臣들을 누르고 의연히 對蒙항쟁 노선을 견지했다.

따라서 몽골과의 화평 교섭이 진전되지 않았다. 자라르타이가 공격을 재개하자 高宗은 무인들을 설득, 몽골에 使者를 파견하여 『이제까지 우리나라는 權臣 최의의 전횡에 의해 帝命(제명)을 따르지 않았지만, 그가 주살된 만큼 앞으로는 태도를 고치겠다』는 뜻을 전했다. 자라르타이는 다음해(1259) 3월 使者를 강화도에 보내 국왕의 개경 遷都와 태자 전(전)의 入朝를 확약시킨 다음 撤軍(철군)했다.

이 약속에 따라서 태자 전이 몽골을 향해 길을 떠난 것은 1259년 4월이었데, 그의 여행 중 천하의 정세가 급변했다. 우선 父王 高宗이 6월 말에 사거했고, 몽골의 憲宗 멩게도 南宋 親征(친정)에 나섰다가 四川省 六盤山(육반산) 진중에서 급사했다. 또다시 고질적인 후계 大칸 문제가 터져 나왔다. 5대 大칸의 位를 놓고 憲宗 멩게의 첫째 동생 쿠빌라이(忽必烈)와 막내 동생 아리쿠브가(阿里不哥)가 정면 충돌했다.

육반산을 향해 여행 중이던 고려태자 전은 憲宗 멩게의 訃音(부음)을 접하고 실로 난감한 입장에 처하게 되었다. 누가 몽골의 大權을 거머쥘 것인가? 누구를 교섭상대로 삼아야 고려의 국가이익이 담보될 수 있는 것인가―이것이야말로 중대한 선택의 기로였다.

태자 전으로선 행운이었다. 나중에 몽골의 제5대 칸으로 등극하는 쿠빌라이를 여행길에서 만났기 때문이었다. 쿠빌라이는 南宋 최대의 요충지 襄陽城(양양성)을 공략하다가 憲宗 멩게의 부음을 접하고 급히 北上하던 길에서 고려 태자와 조우했던 것이다.

쿠빌라이의 기쁨은 컸다. 적어도 그때까지 쿠빌라이는 후계경쟁에서 동생 아리쿠브가에게 밀리고 있었다. 그런 상황에서 고려 태자가 제 발로 찾아왔다는 것은 대내외적 홍보효과가 상당했던 것이다. 태자 전을 접견한 쿠빌라이는 이렇게 말했다.

『高麗는 萬里 밖의 遠國(원국). 옛날 唐太宗이 수차 친정을 해도 굴복하지 않았다. 지금 太子가 스스로 찾아와서 나에게 귀순한 것은 天意이다』

쿠빌라이는 태자 전에 대한 대우를 크게 격상시켰고, 호위병까지 붙여 귀국하도록 했다.

귀국 후 태자 전이 왕위에 오르니 그가 곧 元宗이다. 아직 몽골의 主權者는 미정이었다. 아리쿠브가는 몽골 本土에서 개최된 쿠릴타이(新羅의 和白과 유사한 騎馬民族의 會議體)에서 제5대 칸으로 선출되었던 만큼 명분을 先占했다. 반면 쿠빌라이는 中原의 인력과 물자를 동원할 수 있었다는 점에서 유리했다. 쿠빌라이는 1261년, 내전상태에서 또 하나의 쿠릴타이를 열어 大칸의 位에 올랐으며, 1264년 무력대결을 통해 아리쿠브가로부터 항복을 받았다.

世祖 쿠빌라이는 이때까지 역대 몽골의 大칸들과 달리 고려에 대해 회유책을 구사했다. 고려왕실을 도와 국내 親蒙세력을 증대시키려는 것이었다. 한편 元宗은 先代 왕들을 괴롭혔던 무인들의 횡포를 제압하고 왕권을 회복하기 위해 世祖 쿠빌라이의 힘을 이용하려고 했다.

이것은 바로 世祖 쿠빌라이가 바라는 바였다. 元宗 즉위 직후 世祖 쿠빌라이로부터 전해진 詔書(조서)의 내용은 다음과 같은 것으로 종래의 강경노선과는 전혀 달랐다.

『余(여: 나)는 一視同仁(일시동인)의 태도로서 貴國(高麗)에 臨(임)하고, 出陸의 件에 대해서는 農桑(농상)을 권하여 백성들을 구하는 방침으로써 처리한다. 또 이제껏 귀국을 침략했던 몽골의 人馬는 모두 철수해서 고통을 제거하고, 귀국의 포로 및 도망자는 귀국에 송환한다』

뒤를 이어 도래한 쿠빌라이의 조서 중 핵심 내용은 이러했다.

①고려의 衣冠은 본국(고려)의 풍속에 따르고, 上下 모두 바꿀 필요가 없다. ②使人은 몽골조정에서 파견하는 자에 限(한)하고, 그 외 일체를 금지한다. ③수도를 舊京(구경: 개경)으로 옮기는 件은 국력을 회복한 다음 실행해도 좋다. ④고려에 주둔하고 있는 몽골군은 가을까지 철퇴한다. ⑤다루가치(점령지에 둔 民政 감독관)는 철수시킨다.

이는 매우 관대한 조치였다. 몽골의 征服史(정복사)에서는 유례가 없이 40여 년에 걸쳐 끈질기게 항전한 고려에 대해 「대접」을 해주었던 것이라고 볼 수도 있다. 몽골군은 항복을 거부하고 농성하다가 陷城(함성)하면 성내 주민의 씨를 말릴 만큼 무자비한 전술을 구사하긴 했으나 勇者(용자)를 존중하는 초원의 법칙을 지니고 있었다.

그러나 한편으로는 고려에서 산출되는 好銅(호동: 眞鍮), 糧餉(양향: 식량), 海東靑(해동청: 매) 등을 歲貢(세공)으로서 사정없이 거둬들였다. 元宗은 전란을 통한 국토의 황폐를 이유로 그것을 모면하려 했지만, 쿠빌라이는 엄하게 질책했다. 즉 고려에 대해 恩威(은위)를 병행하는 교활한 양면책을 구사했던 것이다.

元宗이 삼별초를 파하려 하자 開京정부에 대항하여 삼별초가 叛旗(반기)를 들었던 사실은 앞에서 썼다. 삼별초는 원래 崔氏정권의 2代 집권자 崔瑀가 치안유지를 위해 설치한 夜別抄(야별초)에서 비롯되었다. 그 후 병력수가 많아짐에 따라 左別抄(좌별초)·右別抄(우별초)로 나뉘었는데, 몽골군과 싸우다가 포로가 되었던 歸還兵(귀환병)들이 神義軍(신의군)으로 조직됨으로써 이 세 부대를 합쳐 삼별초라 부르게 되었다. 삼별초는 六番都房(육번도방)과 함께 崔氏정권의 군사적 支柱(지주) 역할을 함으로써 私兵집단의 성격이 강했다.

삼별초는 강화도 遷都 이후 武人정권의 주력이 되었다. 崔氏정권이 쿠데타에 의해 붕괴되고 난 후에도 金仁俊·林衍(임연)-林惟茂(임유무) 父子로 계속된 무인정권을 뒷받침한 무력이었다. 따라서 고려왕조에서 실권을 장악하기 위해서는 삼별초를 지휘하에 두지 않으면 아니 되었다. 崔沆이 1258년 崔氏 정권을 타도하고, 林衍이 1268년 元宗의 밀명을 받아 崔沆과 그 일족을 주살한 것도 모두 삼별초를 자기 편으로 끌어들임으로써 가능했다.

삼별초를 장악한 林衍은 조정 신하들을 협박하여 親蒙노선을 추진하고 있는 元宗을 폐위시키려고 작심했다. 元宗 10년(1269) 6월18일, 林衍은 삼별초와 六番都房을 毬庭(구정)에 모아 위력을 보이며 조정 중신들에게 다음과 같이 협박했다.

『나는 왕실을 위해 權臣을 제거하였는데, 왕은 金鏡(김경) 등과 꾀하여 나를 죽이려 하였으니 나는 앉아서 죽음을 감수할 수 없는 터이다. 나는 큰일을 하고자 王을 海島에 귀양 보내고자 하노니 어떻게 하랴』

사흘 뒤인 6월21일, 드디어 林衍은 삼별초와 육번도방을 동원한 가운데 元宗을 폐립하고 安慶公 滄(안경공 창)을 新王으로 옹립했다. 「신왕」 王滄은 林衍으로 敎定別監(교정별감)을 삼아 집권체제를 갖추게 하고 元宗을 上王으로 밀어냈다.

고려왕조의 수난은 거듭되었다. 이번에는 西北面兵馬使 營基官(서북면병마사 영기관) 崔坦(최단)이 元宗을 폐위한 林衍을 친다는 구실로 반란을 일으켜 고려 서북부 일대의 땅을 점령하여 몽골에 붙었다. 쿠빌라이는 반역자 최단을 東寧府(동녕부)의 장관으로 임명하고 그 탈취한 땅을 몽골의 영토로 편입시켰다.

이것은 쿠빌라이가 구사한 이민족 지배의 상투수단이었다. 이런 점에서 林衍은 元宗과는 달리 쿠빌라이의 본질을 꿰뚫어 보았다고 평가할 수도 있다. 어떻든 林衍의 元宗 폐립은 몽골의 간섭을 불러들이게 되었다.

林衍은 당시 몽골에서 귀국하는 태자 諶(심)을 중도에서 붙들기 위해 야별초 20명을 義州(의주)에 매복시켰다. 이 같은 사실을 눈치챈 태자는 九連城(구련성: 압록강 북안)까지 왔다가 燕京(연경: 북경)으로 되돌아갔다. 고려 태자의 北還(북환)으로 元宗의 폐위사실을 알게 된 世祖 쿠빌라이는 이 기회를 이용, 고려 內政에 철저하게 간섭하기 시작했다. 즉, 명분론을 앞세워 태자를 끼고 林衍에게 압력을 가했던 것이다.

태자는 쿠빌라이에게 『군사를 빌려 본국에 귀국할 것』을 청했다. 쿠빌라이는 태자에게 特進上柱國을 제수하고 率兵(솔병) 귀국하여 국난에 대처하라고 지원했다. 태자의 귀국에 앞서 쿠빌라이는 고려에 使者를 보내 『신하로서 폐립을 단행하였으니 自古로 이러한 사리가 어디 있느냐…감히 국왕 및 세자와 그 족속 가운데 한 사람이라도 살해된 자가 있으면 용서치 않겠다』면서 林衍의 쿠데타 정권을 위협했다.

이에 林衍은 추밀원부사 金方慶(김방경) 등에게 陪臣表(배신표: 제후국의 신하가 황제에게 올리는 글)를 휴대케 하여 몽골에 보냈다. 陪臣表에서 林衍은 『국왕(元宗)이 병으로 王弟(안경공 滄)에게 양위하게 되었다』고 주장했다.

쿠빌라이는 대군을 東京(동경: 심양)에 대기시켜 놓고 병부시랑 黑的(흑적) 등을 강화도에 보냈다. 黑的이 휴대한 特詔(특조)에서 쿠빌라이는 『林衍의 말을 믿지 못하겠으니 12월10일까지 국왕·안경공·林衍 등이 함께 闕下(궐하)에 와서 情實을 面陳(면진)하면 朕(짐)은 그 시비를 듣고 區處(구처)함이 있을 것』이라 하고 『만일 기한이 넘어도 이르지 아니하면 進兵하여 剿戮(소륙)하겠다』고 협박했다. 그때 이미 몽골의 대군은 국경을 누르고 있었다.

당황한 林衍은 할 수 없이 11월23일 안경공을 폐하고 元宗을 복위시켰다. 그러나 林衍과 안경공은 쿠빌라이의 부름에 응하지 않았다. 元宗만 12월19일 출국, 연경에서 쿠빌라이를 만나 몽골의 힘을 빌려 權臣을 제거하고 개경으로 환도할 계획을 세우게 되었다.

元宗은 연경에 머물면서 몽골의 中書省에 세자 諶(심)과 몽골 공주와 혼인을 정식으로 요청하고, 쿠빌라이에게는 『助兵 약간을 주면 거느리고 본국으로 돌아가 林衍을 제거하고 出陸遷都(출륙천도)를 실행하겠다』고 상주했다.

쿠빌라이는 세자 諶의 혼인문제는 뒷날로 미루기로 하고, 당시 대기 중이던 東京行省 장관 頭輦哥(두련가)에게 명하여 군사를 거느리고 고려국왕을 伴行(반행)케 했다.

한편 林衍은 指喩(지유) 智甫大에게 군사를 이끌고 黃州에 둔치게 하고, 神義軍을 추도(황해도 송화군)에 주둔시켜 몽골군의 침입에 대비했다. 또 야별초를 諸道에 보내어 백성들을 독려하여 海島에 入保(입보: 피난)케 했다. 그러나 林衍은 강력한 몽골의 압력에 고심하던 끝에 등창이 도져 1270년 2월25일 죽었다. 林衍의 차남 惟茂(유무)가 敎定別監의 지위를 세습했다.

귀국도상에 있던 元宗은 중도에서 上將軍 정자여 등을 앞질러 보내 신료들에게 환도를 告諭(고유)하면서 『사직의 安危(안위)가 이 일거에 달려 있다』고 했다.

그러나 林惟茂의 태도는 요지부동이었다. 그는 衆意(중의)를 물리치고 入海전략을 계속 유지하려 했다.

이에 元宗은 가만히 사람을 보내어 林惟茂의 자형인 어사중승(종4품) 洪文系를 勤王(근왕)의 명분론으로 설복시켰다. 홍문계는 直門下省事(직문하성사) 宋松禮(송송례)와 모의, 삼별초를 동원하여 林惟茂와 그 일당을 주살했다.

林惟茂 討滅(토멸)의 소식은 元宗이 龍泉驛(용천역: 황해도 서흥)에 이르렀을 때 전해졌다. 元宗은 개경에 도착하기 4일 전인 1270년 5월23일 구경으로 환도할 기일을 확정 발표했다.

이때 삼별초의 주력은 元宗의 환도계획에 저항하면서 국가의 창고를 터는 행동을 서슴지 않았다. 軍亂(군란)의 서막이었다.

이에 元宗은 上將軍 정자여를 강화에 보내어 무마책을 구사했으나 삼별초는 여전히 국왕의 명령에 따르지 않았다. 개경에 돌아온 元宗은 장군 김지저를 강화에 보내어 삼별초를 혁파하고 그 명부를 압수케 했다.

사학자 金庠基(김상기) 선생은 그의 「신편 고려시대사」에서 「삼별초의 난」이 일어나게 동기에 대해 다음과 같은 견해를 피력했다.

<고려사 열전 권43 裵仲孫 열전에는 …삼별초가 그의 명부가 몽골에 알려져 몽골의 박해를 받을까 염려하여 난을 일으킨 것처럼 되어 있다. 그러나 삼별초가 叛心(반심)을 품은 것은 이미 還都 기일을 榜示(방시)하던 때로부터의 일이었던 것이니 그때 삼별초는 국가의 府庫(부고)까지 擅發(천발)하였던 것이다. 그렇다면 삼별초 난의 基因은 還都반대에 있었던 것이며, 還都반대는 말할 것도 없이 몽골에의 저항을 의미하는 것이다>

金庠基 선생은 『삼별초는 權臣의 私兵이 아니오, 쇠퇴한 府衛兵을 보강한 군단』이라고 강조했다. 삼별초의 원래 성격이 야 어떻든 강화 遷都 이후 對蒙항전의 주력은 삼별초였다. 그런 삼별초의 對몽골 적개심과 위기감에 불을 지른 것은 裵仲孫이었다. 裵仲孫이 야별초지유 盧永禧(노영희) 등과 더불어 반란의 깃발을 들면서 선동연설로 軍心을 움직였음은 이 글의 첫머리에서 이미 썼다.

그러면 裵仲孫은 누구인가. 그의 역할에 비해 역사기록은 소홀한 편이다. 거사 당시의 나이도 알 수 없다. 그는 「삼별초 난」 때에 비로소 두각을 나타낸 인물로 그의 출신배경도 불분명하다. 益齋亂藁(익재난고)와 元史 고려전 등의 기록에 따르면 그는 「林衍의 黨」이었던 것 같다.

삼별초는 강화도에 와 있던 蒙使와 반란에 반대하는 정부의 고관 및 장군들을 베고 기세를 올렸다. 도망가다가 붙들린 文武 관원들도 血祭(혈제)의 희생물이 되었다. 裵仲孫·盧永禧 등이 옹립한 新王은 元宗의 6촌 동생인 承化侯 溫(승화후 온)이었다.

1270년 6월3일 삼별초는 1000여 척의 선단을 끌고 전남 진도를 향해 서서히 南下(남하)했다. 강화도는 개경과 가까워 고려정부군을 지배下에 넣은 몽골군이 그 軍船을 동원하여 강화도 상륙작전을 감행할 가능성이 높았기 때문이다.

이때 삼별초는 강화도에 있던 公私(공사)의 재화와 정부의 관리들이 섬에 남겨두었던 처자들을 인질로 삼아 배에 실었다. 처자들의 통곡소리가 천지를 진동했다고 高麗史는 전하고 있다.

삼별초가 진도에 들어간 것은 동년 8월19일이었다. 서서히 남하하면서 서해 일대의 도서를 경략했기 때문이다. 元宗은 정부군에 명하여 삼별초를 추격했다. 추격군에는 몽골군 1000여 명도 가세했다. 그럼에도 정부군은 삼별초를 두려워하여 접근하지 못했다.

진도는 강화도처럼 육지와 가까우면서도 많은 인구를 수용할 수 있어 삼별초로선 절묘한 섬이었다. 당시 삼별초의 진도 점거에 대해 개경 측은 비명을 올렸다. 고려정부의 다급함은 그 무렵 元宗이 몽골에 보낸 國書에서 잘 나타나 있다.

『경상·전라의 貢賦(공부)는 모두 육지로 수송하지 못하고 반드시 水運으로 하는데, 지금 역적(삼별초)이 진도에 웅거한지라, 이곳은 水路의 咽喉(인후: 목구멍)로서 왕래해야 할 선박을 지나가지 못하게 한다』

삼별초는 진도에 들어간 뒤 龍藏城(용장성)을 쌓고 궁궐을 크게 조영하여 都城으로서 면모를 갖추었다. 진도를 수도로 한 삼별초의 활동은 매우 왕성했다. 이후 창선·거제·제주 등을 비롯하여 30여 개의 섬을 점령하여 해양왕국의 위세를 높였다.

삼별초의 활동은 육지에서도 맹위를 떨쳤다. 먼저 육지의 백성과 재화를 도서에 옮겨 항전력을 강화하는 한편 長興을 비롯하여 合浦(馬山)·金州(金海)는 물론 羅州·全州까지 진격하기도 했다. 남부 지방의 일부 수령방백들은 도망을 쳤고, 그들 중엔 溫王을 찾아와 충성을 맹세하는 자들도 적지 않았다.

1270년 9월, 元宗은 金方慶(김방경)을 全羅道追討使(전라도추토사)로 삼아 전라도를 탈환했다. 이 작전엔 蒙將 아하이(阿海)도 가세했다. 그러나 삼별초의 세력은 결코 위축되지 않았다. 전라도를 탈환했다고는 하지만, 오랫동안 몽골 및 고려정부의 수탈에 당해 온 백성들은 삼별초의 난에 힘을 얻어 곳곳에서 반항하거나 반란을 일으켰다.

몽골은 처음부터 삼별초 난의 진압에 적극적이었다. 모처럼 元宗을 회유하여 고려를 그의 外藩(외번)으로 삼았던 정책에 차질을 빚을 우려가 있었던 것이다. 그뿐 아니다. 世祖 쿠빌라이의 숙원인 일본 정벌 일정에 차질이 생겼던 것이다. 삼별초가 해상에서 항전을 계속하는 한 일본 정벌은 불가능했기 때문이다.

동년 윤 11월 元宗은 金方慶에게 上將軍으로 기용, 삼별초 토벌을 명했다. 金方慶은 동년 12월 진도 근해로 쳐들어가자 삼별초도 전선에 기치를 휘날리며 응전하니 蒙將 아하이가 겁을 내 물러나려 했다. 金方慶의 고려군 戰船들만 진공했는데, 삼별초 戰船들의 역습을 받아 모두 도망쳤다. 金方慶만 홀로 적선들 가운데로 돌입했다가 거의 목숨을 잃을 뻔했다.

삼별초와의 전투에서 쓰라린 패배를 경험한 연합군 측, 특히 몽골에서는 삼별초에 대한 회유공작을 거듭 전개했다. 이에 대한 삼별초의 지도부의 반응도 매우 전략적이었다. 예컨대 元宗 11년 12월, 蒙使 杜員外(두원외)와 함께 員外郞 박천주가 진도에 건너갔는데, 삼별초 지도부는 元宗의 諭旨(유지)에 대해서는 「惟命是從」(유명시종: 오로지 명에 따르겠다)이라는 화답을 했던 반면 몽사는 상대도 하지 않고 억류해 버렸다. 이것은 몽골과 고려정부의 사이를 벌려놓으려는 교묘한 이간책의 구사라고 할 수 있다.

元宗(1271) 12년 4월, 쿠빌라이는 전투에서 비겁 무능했던 阿海를 대신하여 屯田經略使(둔전경략사) 炘都(흔도)를 삼별초 토벌의 사령관으로 임명하고 증원군을 급파했다. 炘都가 지휘한 둔전군은 원래 일본 원정을 위한 부대였지만, 진도 공략을 위해 전용했던 것이다. 증원부대의 지휘관은 洪茶丘(홍다구)였다. 洪茶丘는 麟州(인주)의 鎭將 洪福原(홍복원)의 아들로 그의 아비와 함께 조국을 배반하고 쿠빌라이에게 붙어 몽골의 장군이 되었던 인물이다.

5월15일, 炘都와 洪茶丘가 이끈 몽골군은 金方慶이 지휘하는 고려군과 연합하여 진도를 공략하여 용장성을 함락시켰다. 이때 삼별초에 의해 왕으로 옹립된 王溫은 洪茶丘에 붙들려 참수되었다.

필자는 진도를 답사하기 위해 지난 10월31일 오전 9시30분 서울고속버스터미널에 가보니 하루 1편만 있는 진도 직행 버스는 오후 3시35분 출발이었다. 모로 가도 진도에 가기만 하면 될 것 아니겠는가. 오전 9시35분 출발 광주행 버스에 탔다. 배낭 하나를 달랑 메고 혼자 떠나는 여행은 이처럼 홀가분해서 좋다.

오후 1시30분 광주종합버스터미널에서 하차하니 15분 뒤에 출발하는 진도行 직행버스와 바로 연결되었다. 해남군과 진도를 잇는 진도대교 아래가 바로 1597년 9월, 13척의 함대로 일본 함대 133척을 무찌른 명량대첩의 현장인 울돌목(명량해협)이다. 명량해협은 폭 1km 정도이지만, 간만의 격차가 10m이며 조류의 시속이 11.21노트에 달해 범선시대엔 진도로의 도항이 至難(지난)했을 것이다.

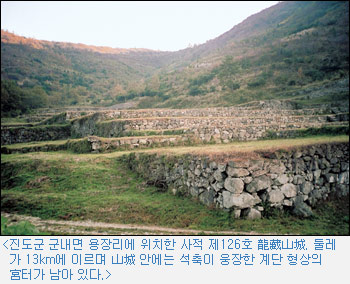

진도고등학교의 교사와 진도신문 발행인을 지낸 박명석씨와 만났다. 그가 모는 지프를 타고 龍藏山城(용장산성)과 南桃石城(남도석성)의 답사에 나섰다. 진도는 동-서와 남-북이 100리에 이르러 국내에서 세 번째로 큰 섬이다.

용장산성은 진도의 북단에 위치해 있다. 진도읍내 중심가에서 18번 국도를 타고 20리쯤 북상하다가 챙재 삼거리에서 우회전하면 801번 지방도로로 좇蛔든다. 여기서 2.5km쯤 더 가면 용장산성이 나타난다. 둘레가 약 13km에 이르며 산성 안 왕궁터에는 계단 형상의 석축이 남아 있다.

여기까지 와서 碧波津(벽파진)에 가지 않을 수 없다. 벽파진은 연육교인 진도대교가 놓이기 전까지만 해도 진도와 육지를 잇는 나루터였고, 삼별초를 공격했던 麗蒙 연합군도 이곳을 상륙지점으로 삼았기 때문이다. 더구나 명량전투 직전에 3도수군통제사 李舜臣의 함대가 本營을 설치했던 곳도 벽파진이었다. 용장산성에서 벽파진까지는 801번 지방도로를 따라 북진하면 10리도 되지 않는 거리다.

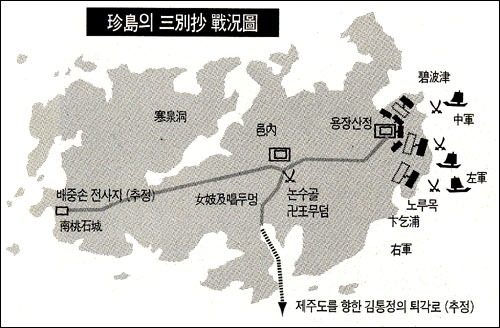

1271년 5월15일 麗蒙연합군은 左·右·中 3軍으로 나누어 세 방면으로 진공했다. 삼별초의 방어력을 분산하기 위한 전술이었다. 고려의 上將軍 金方慶과 蒙將 炘都가 中軍이었다. 삼별초는 그동안 연합군과 싸워 자주 이긴 결과로 輕敵(경적)하는 마음이 생겨 방비를 소홀히 한데다 몽골 측의 회유책에 걸려들어 방심하고 있었다.

그 틈을 타 연합군이 갑자기 쳐들어오니 삼별초는 연합군 측의 주력인 中軍을 막으려고 벽파진 부근으로 집결했다. 이때 左軍인 洪茶丘 부대가 급히 측면(獐項=노루목)을 공격하여 火攻을 가했다. 이에 놀란 삼별초의 방어진이 무너졌다. 金方慶·炘都의 주력부대도 벽파진에 상륙하여 용장성을 포위했다.

당시 몽골군은 각종 攻城(공성)무기와 최신병기, 특히 火槍(화창)·火砲(화포)를 사용했다. 용장산성이 함락된 직후 삼별초의 지도자 裵仲孫은 패잔병을 수습하여 진도의 남단까지 퇴각, 최후의 항전을 벌였던 것으로 전해진다.

金方慶은 패주하는 삼별초를 추격하여 남녀 1만여 명과 전함 수십 척, 糧米 4000석과 많은 財寶(재보)·器仗(기장)을 거두어 개경으로 이송했다. 몽골군은 많은 士女와 백성 및 珍寶(진보)를 포획했다.

용장산성과 벽파진에서 물러나 읍내로 되돌아왔다. 이번에는 진도의 동쪽과 남쪽에 있는 抗蒙유적지를 답사할 차례다. 박명석 선생이 모는 지프를 타고 읍내 중심가를 벗어나자 곧 「논수골」이라는 마을이 보였다. 朴선생의 설명에 의하면 삼별초의 왕(王溫)을 사로잡은 洪茶丘 등 蒙將들이 斬首(참수)할 것인지 여부에 대한 論難(논란)을 벌였다고 해서 그런 지명이 붙었다고 한다. 논수골 바로 동쪽에 「王무덤」이 있는데 이것이 바로 洪茶丘에게 참수된 王溫의 무덤이라고 전해진다. 여기서 조금 동진하면 바닷가에 이르는데, 이곳에 금갑항이 있다. 금갑항은 金通精이 이끈 삼별초 패잔병이 제주도로 가기 위해 배를 탔던 곳이라고 한다. 금갑항은 진도에서 제주도와 가장 가까운 거리의 항구로 20여 년 전까지만 해도 제주도行 뱃머리가 있었다고 한다. 요즘 제주도行 뱃머리는 금갑과 연육교로 이어진 接島(접도)로 옮겨졌다. 수심이 낮은 금갑항에는 대형선이 입항할 수 없기 때문이다.

18번 국도로 진도의 남단(임회면 남동리)에 이르면 南桃城(남도성)이 버티고 있다. 이곳에서 裵仲孫이 최후의 항전을 벌이다 자결했던 것으로 전해진다. 남도성 인근 굴포리 바닷가에는 裵仲孫 사당이 있다. 이 사당 안에는 裵仲孫과 삼별초 병사 및 지방 의병의 위패가 모셔져 있다.

朴선생에게 抗蒙전쟁 당시 진도 인구가 얼마 정도로 추정되고 있는지 물었다. 그는 『강화도에서 1000여 척의 배를 타고 왔다고 하니까 한 척의 승선인원을 10명으로만 잡아도 1만여 명, 여기에다 진도의 원주민과 삼별초 정부에 귀순해 온 사람 등을 더하면 3만 명은 되었을 것』이라고 답변했다. 삼별초의 패망 후 진도는 초토화했다. 그러면 그때 진도 사람은 다 어디로 갔을까.

朴선생은 『高麗史의 기록에 1만여 명이 고려정부군에 붙잡혔고 또 몽골군도 많은 백성을 포획했다고 되어 있다. 그들 중 적어도 1만여 명은 合浦(합포: 지금의 馬山) 등지에서 日本 원정용 兵船을 짓거나 전국 각지에 산재한 몽골군의 屯田(둔전)에서 兵糧(병량)을 생산하는 노동에 동원되었을 것으로 추정된다』고 말했다.

고려 말기에도 진도현은 왜구의 침탈이 극심해 空島化(공도화)했다가 조선왕조 世宗 때 復縣(복현)되었다. 현재 진도군의 인구는 약 4만 명이다.

진도에서 패전한 삼별초의 잔당은 해상으로 도피하여 耽羅(탐라: 제주도)에 들어갔다. 탐라는 1270년 11월 이후 삼별초의 판도였다. 그들은 현지 농민들의 협력을 얻어 제주도 북서부에 內·外城을 축조하고 북부의 해안을 따라 보루를 쌓아 麗蒙연합군의 내습에 대비했다.

제주도에 있는 抗蒙유적지는 최근 10년 사이에 두 번 방문한 적이 있기 때문에 이번 답사에서 생략하기로 했다. 이곳을 방문해 보면 해안으로부터 약 3km쯤 들어간 북제주군 애월면 고성리에 抗蒙유적지가 있는데, 주위 6km에 축조된 土城의 일부가 남아 있다.

이곳에 들어간 삼별초 병사들은 金通精을 리더로 받들고 해상 게릴라 활동을 전개했다. 이들은 전라남도·경상남도의 여러 항구를 습격하고, 일본 원정용으로 건조된 軍船들을 잇달아 불태워 고려정부를 공포에 빠지게 했을 뿐만 아니라 世祖 쿠빌라이의 골머리를 아프게 했다.

이에 쿠빌라이는 1273년 4월 몽장 炘都·洪茶丘와 고려의 金方慶에게 명하여 탐라를 공략토록 했다. 麗蒙연합군은 潘南縣(반남현: 지금의 나주시 반남면)에서 출항했는데, 항해 중 큰 바람이 불어 軍船이 침몰하는 등 패닉상황이 발생했다. 炘都 등은 즉각 보충 兵船을 조달하고 병력 1만 명을 증강하여 4월 하순에 애월읍을 공격했다.

삼별초는 古城里의 내·외성에 들어가 항전했지만, 衆寡不敵(중과부적)으로 敗勢(패세)에 몰렸다. 그들은 격렬한 전투 끝에 전멸했다.

삼별초의 난을 진압한 후 쿠빌라이는 이곳을 몽골(元)의 직할 영토로 편입하고, 탐라국 招討司(초토사)를 설치했다. 招討使라는 장관 밑에 병사 1700명이 주둔했다.

쿠빌라이는 삼별초의 항쟁이 시작되기 한 해 전인 1269년에 이미 탐라의 전략적 위치에 주목, 使者를 파견해 지리를 조사시킨 바 있었다. 이 조사에서 한라산 기슭에 牛馬의 방목에 적합한 초원이 있다는 사실이 파악되었다. 또 한라산의 산림은 일본 원정을 위한 兵船 건조의 船材로 적합한 것도 알게 되었다.

쿠빌라이는 제주도를 일본 원정의 전진기지로 삼기 위해 삼별초의 난을 평정한 후 耽羅摠管府(탐라총관부)를 설치하고 직할영토로 편입시켜 우선 몽골의 말을 들여와 방목시켰다. 또 한라산의 삼림은 고려의 造船所(조선소)뿐만 아니라 멀리 양자강 하구 닝포(寧波)까지 운반되어 造船材로 사용되었다. 탐라가 1290년 고려에 귀속된 후에도 元나라는 몽골인 牧子(목자)를 파견하여 잠정적으로 목장을 직영하기도 했다. 후세에까지 제주도가 우리나라 말의 主목장이 된 것은 여기에서 유래되었다.

11월3일 오전 8시40분 木浦(목포)발 馬山(마산)行 직행버스를 탔다. 마산은 몽골이 일본 정벌을 위해 征東行營(정동행영)을 설치했던 곳으로 당시엔 合浦(합포)라고 불렸다. 몽골의 世祖 쿠빌라이는 고려에서 삼별초의 항쟁이 평정되자 일본 정벌을 서둘렀다.

合浦는 삼별초와도 관계가 깊은 곳이었다. 고려사 기록에 의하면 삼별초는 합포에 세 번 출몰했다. 첫 번째는 元宗 12년(1271) 2월 삼별초가 합포를 침공하여 監務(감무)를 생포해 갔다. 두 번째는 元宗 13년(1272) 11월 삼별초가 다시 합포를 습격하여 함선 22척을 불사르고 몽골의 烽卒(봉졸) 4명을 사로잡아 갔다. 세 번째는 元宗 14년(1273) 1월 또다시 합포를 공략한 삼별초는 함선 32척을 불사르고 몽골 병사 10여 명을 잡아 죽였다.

몽골은 1271년(고려 元宗 12년) 국호를 「大元」으로 바꾸었다. 쿠빌라이는 그의 딸을 元宗의 요청에 따라 세자 諶(심)과 결혼시켜 양국관계를 굳게 했다.

오후 3시 무렵 마산 종합버스터미널에 도착했다. 늦가을의 해는 짧다. 서둘러 택시를 타고 마산시청 문화관광과로 찾아가 학예사 구수익씨를 만나 자료를 얻었다. 구수익씨는 마산시립박물관 송성안 박사가 마산의 몽골유적에 관해 전문가라고 귀띔해 주었다. 마산시청을 나와 택시를 타고 자산동 고지대에 있는 마산시립박물관으로 찾아갔다.

공교롭게도 그날이 전국 박물관이 모두 휴관하는 월요일이었다. 宋박사에게 전화를 넣었다. 그에게 『征東行營이 있었던 자리가 어디냐』고 물으니 『바로 박물관 뒷산』이라고 가르쳐 주었다. 다시 『麗蒙연합군이 일본 정벌을 위해 출항했던 뱃머리가 어느 지점이냐』고 질문했더니 『박물관 정원 분수대에서 내려다보면 대우백화점이 보이는데, 그 왼쪽 일대』라고 대답했다.

우선, 분수대로 가서 제1차·제2차 麗蒙연합군 함대의 출항지였던 合浦洞(합포동) 일대를 촬영했다. 합포동이라면 「마산의 자갈치」인 오동동과 馬山灣의 맨 안쪽인 산호동 사이의 동네다. 그 옆으로는 마산수출자유단지가 펼쳐 있다. 「합포동」이란 洞名에서 드러나듯 이곳은 마산항의 「어미땅」이다. 그 일대는 매립과 도시화로 인해 麗蒙연합군의 자취 같은 것은 남아 있지 않다고 했다.

征東行營의 소재지였던 마산시립박물관 뒷산 주변은 현재 추산공원으로 조성되어 있다. 역시 당시의 유적이나 遺構(유구) 같은 것은 눈에 띄지 않았다. 마산시립박물관을 빠져나와 자산동 18번지에 있는 蒙古井(몽고정)으로 찾아갔다. 산중턱에 위치한 박물관의 아랫동네(자산동 18번지) 큰길가에 있다. 바로 그 앞에는 1960년 4·19 혁명을 촉발한 馬山시위를 기념하는 「3·15 기념탑」이 서 있다.

몽고정은 몽골의 둔진군에게 用水를 공급했던 우물로 추정되고 있다. 향토사학자 이학렬 선생에게 전화로 물으니 『몽골군이 판 우물은 모두 6개였다는 기록이 있는데, 현재 남아 있는 것으론 그것이 유일하다』고 말했다.

삼별초의 항쟁이 평정되고 고려와의 관계가 안정되자 이제 쿠빌라이는 日本정복에 나선다. 육상과 해양을 아우르는 大帝國 건설―이것이 쿠빌라이의 野望이었다. 몽골연합군의 제1차·제2차 일본 원정의 전투상황과 숨가쁘게 전개된 당시 東아시아의 정세 등은 日本과 中國 현지 답사 등을 통해 다음 호에 쓸 계획이다.●